“两山”理念的形成、内涵及对乡村规划实践的启示

“两山”理念即指“绿水青山就是金山银山”这一科学论断。“两山”理念起源于习近平总书记在浙江工作时的实践和思考,是习近平生态文明思想的核心理念,随着理念的萌发和探索上升为治国理政的战略思想,“两山”理念对国际国内社会产生了广泛而深远的影响。

1.1 “两山”理念的形成过程

“两山”理念经历了形成、完善和确立3个阶段。2005年8月,时任浙江省委书记的习近平前往作为“千万工程”首批示范村的安吉余村进行考察,第一次明确提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断,标志“两山”理念开始形成。伴随着“千万工程”的全面开展和对乡村建设发展的一系列思考,2006 年3月习近平对“绿水青山”与“金山银山”关系的认识提出“三个阶段论”的阐述,标志着“两山”理念的进一步成熟。党的十八大以来,浙江省美丽乡村建设的持续推进取得巨大成效,习近平总书记从战略高度思考生态文明建设,于2013年在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学回答学生关于环境保护的提问时全面地阐释了“两山”理念的科学内涵,标志着“两山”理念的全面确立。

浙江安吉余村“绿水青山就是金山银山”石碑

1.2 “两山”理念思想内涵

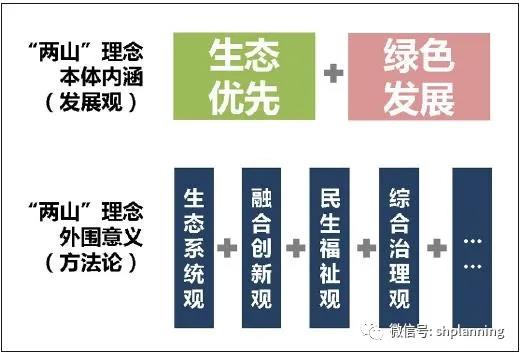

就“两山”理念的本体内涵,主要包括辩证的两个方面:“金山银山”喻指经济发展及其基础上的社会生活条件;“绿水青山”喻指作为人们生产生活所依赖的优质生态环境。“绿水青山就是金山银山”。“两山”理念的本体内涵即为“生态优先、绿色发展”,是关于生态保护与经济发展之间的良性互动、对立统一的辩证关系,是关于发展观的认知。

在“两山”理念的形成过程中,人们逐渐认识到其实际上是一个包含了系统思维、创新观念和民生共享等博大思想,内涵极为丰富生动的理论体系。可总结为以下4个重要观念。

(1)“两山”理念的生态系统观

“山水林田湖是一个生命共同体”,“在生态环境保护上一定要算大帐、算长远账、算整体账、算综合账”。

(2)“两山”理念的融合创新观

“绿水青山和金山银山绝不是对立的,关键在人,关键在思路”。

(3)“两山”理念的民生福祉观

“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”。因此,“环境治理是一个系统工程,必须作为重大民生实事紧紧抓在手上”。

(4)“两山”理念的综合治理观

生态问题必须综合施政,必须综合治理,因为“只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障”。

“两山”理念思想内涵解读

1.3 “两山”理念对乡村规划实践的启示

“两山”理念的提出,首先在于其作为一种发展的价值判断,对规划的主体提出了新的要求,即“鱼和熊掌不可兼得的时候,要知道放弃,要知道选择”。要树立保护和改善自然生态环境就是解放和发展生产力的价值观念,摒弃以牺牲自然生态环境效益谋取一时经济增长的生产观念与做法,积极推进绿色可持续发展、高质量发展和协调有序发展,创造绿色低碳的发展方式,维护、促进生态美的实现。

其次,“两山”理念对规划而言,在于探索和建立一种体系化的思想逻辑和方法框架。这种逻辑方法简言之就是在生态文明思想和“创新、协调、绿色、开放、共享”5大发展理念之下的包括生态系统观、融合创新观、民生福祉观、综合治理观等在内的具体路径。

最后,“两山”理念强化了对规划属性的再认识。“两山”理念之下,规划不仅是美丽中国的建设蓝图,更是一系列重大变革中的政策工具。

浙江乡村规划的发展历程和基本经验

浙江的乡村规划是“两山”理念的集中体现,是分析和考察“两山”理念重要影响的“窗口”。中共中央和国务院将其总结为乡村振兴的“浙江经验”:始终坚持以绿色发展理念引领农村人居环境综合治理,“两山”理念成为推进“千万工程”和美丽乡村建设的指导思想,把可持续发展、绿色发展理念贯穿于改善农村人居环境的各阶段各环节全过程。

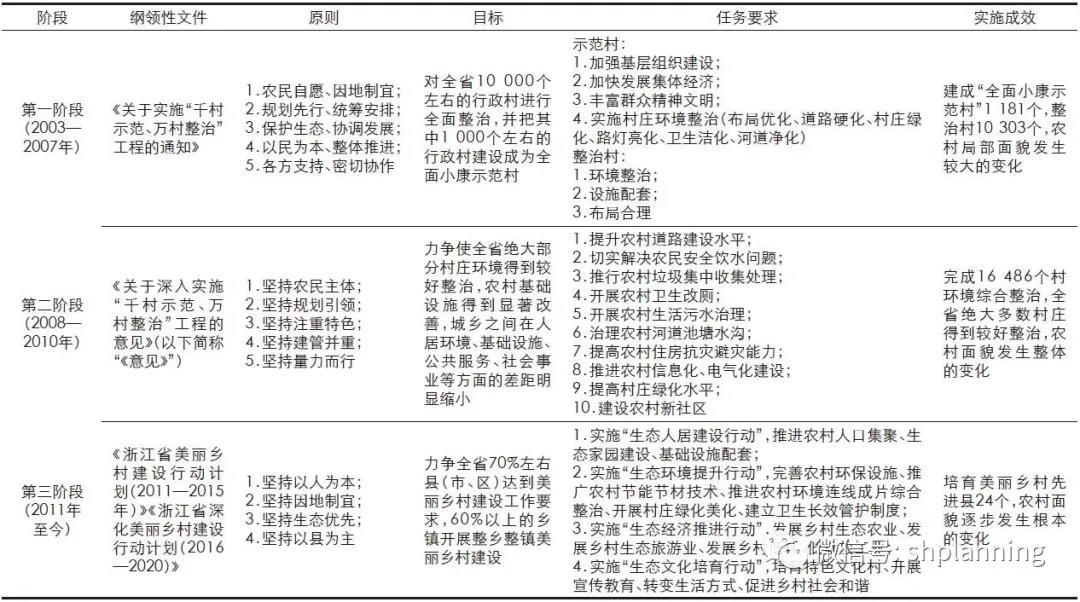

2.1 浙江乡村规划的发展历程

浙江乡村规划的发展与从“千万工程”到美丽乡村的建设历程一致,大体经历了3个阶段。

浙江省村庄整治与美丽乡村建设3阶段内容与要求

在浙江省乡村规划发展过程中,受“两山”理念影响,在单体层面、区域层面和实施层面3个维度发生了以下主要演进。

(1)从重点整治、全面提升到特色塑造

受“两山”理念中综合治理观和生态系统观的影响,单体层面乡村规划从早期遏制环境恶化的工程应对发展为中后期的综合整治和特色塑造。

(2)从分类指导、全局谋划到带状引领

从“两山”理念的系统观出发,统筹城乡发展是解决“三农”问题的根本途径。围绕“两山”理念的系统观,乡村规划开始突破“就村论村”的困境,从区域城乡关系寻求乡村的发展路径。

浙江安吉天荒坪镇余村村庄规划——村居设计

(3)与产业发展、乡村治理和空间管制的逐步结合

“两山”理念强调把生态环境优势转化为生态经济优势,结合产业转型的绿色发展是理念的重要内涵,在“两山”理念推动下,浙江乡村规划发展的后期,表现出与产业、治理和空间管制的逐渐结合。

2.2 基本经验

观察浙江省乡村规划在从“千万工程”到美丽乡村的发展演变,可以发现在“两山”理念指导下形成了以下6个方面的基本经验。

(1)生态思想和技术的全面融入

“两山”理念强调“要把生态环境放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”。它对乡村规划的影响具体表现为,各类型规划中生态思想和技术的全面融入。

(2)问题导向下的系统强化

“两山”理念提出“环境治理是一个系统工程”,规划中的系统观首先表现为“全域”,即规划对象从人居空间向地理空间全要素的转变,进而构筑“山水林田湖草”生命共同体,实施更加积极的生态保护和修复措施;其次表现为城乡一体和区域统筹,乡村的问题只能在“一体化”层面得以解决,该思想在不同层次规划都有所表现和强化;最后,表现为规划内容的综合性,任何层次规划都不再只是关注某一个方面或某些方面的工程性规划,而是通过“多规合一”来实现包括生态、产业、土地等内容的协调。

(3)美学价值观的逐渐改变

在“两山”理念指导下,一种新的美学价值观正在形成,即以生态化、乡土化、特色化为要点的“生态美学”。它表现为开始排斥过于整齐划一和标准化的“城市化”做法,提倡更加自然有机的空间布局、更具地方特征的乡土风情,以及允许自由选择的美化措施等。

浙江安吉天荒坪镇余村村庄规划——矿坑生态修复

(4)融合发展的绿色创新

“两山”理念指出,“如果能够把生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游等生态经济的优势,那么绿水青山也就变成了金山银山”。同时,要实现这种“两山”转化,“关键在人,关键在思路”,所以绿色创新是“两山”理念的核心之一。

(5)民生观念的持续固化

“两山”理念始终从民生视角看待环境发展。自“千万工程”以来的整治规划、宜居规划,均强调从群众最迫切需求入手,通过以人民为主体的编制思想,针对实际问题而展开技术思路。

(6)管理视野的规划角色

“两山”理念认为,美丽中国等生态发展目标需要通过不断的社会治理才能实现。因此,从“千万工程”到美丽乡村,规划与管理、重大政策的结合是一个显著特征,其中每一个阶段的规划均强调空间划设和管制措施的有效供给,而规划对长期战略下的阶段性有限目标进行综合统筹和系统集成,规划作为“政策工具”的属性更为显著。

结论与展望

在近20年间的浙江省发展历程中,“两山”理念对乡村规划产生了重要的引领和指导作用。在发展观上,“两山”理念要求生态优先、绿色发展,自觉推进高质量可持续协调发展;在方法论上,要求系统组织、融合创新、以人为本和综合治理。在此背景影响下,浙江乡村规划呈现综合性、体系性和政策性的演化,并引起了生态观、系统观、美学观、创新观和民生观等规划思想的持续改变,以及其作为政策工具属性的强化。

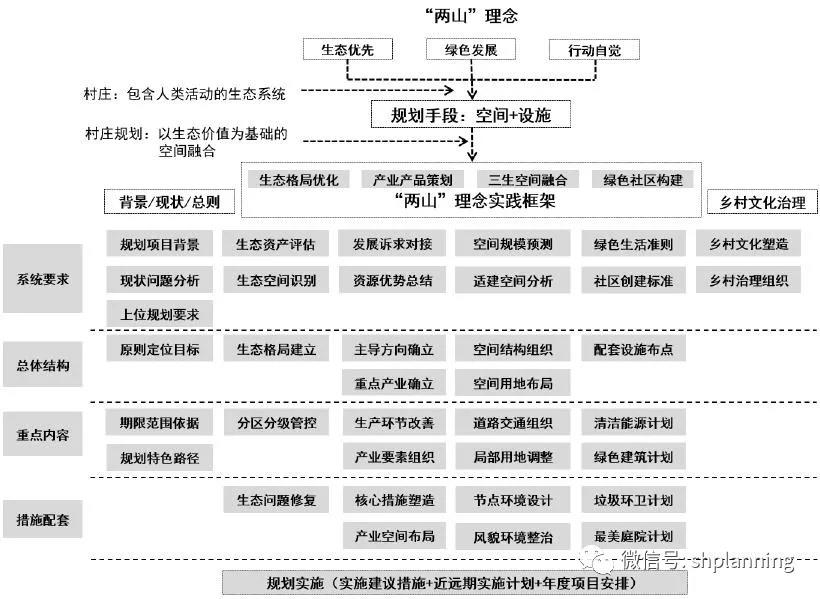

随着生态文明建设的持续推进,未来“两山”理念将可能从转换路径和全要素框架两个方面影响乡村规划的技术方法和内容体系乃至促使理论重构。

其一,“两山”转换的途径问题。“两山”理念指出,要将生态环境的优势转化为生态产业的优势,但转化路径在目前推进的乡村实践中并未完全体现。转化路径是落实“两山”理念的关键环节,涉及多方面深层次体制机制的建立。路径的建设可能会给乡村规划带来更多技术和方法的革新,但如何与规划编制紧密结合是接下来需要思考的问题,目前这些探索只在部分项目中得以体现。

其二,“两山”理念的全要素框架。在浙江省某些特定区域出现了以“两山”理念为导向的乡村规划总体框架的探索。

安吉余村村庄规划框架

未来乡村规划需要在“两山”理念全要素框架中进一步完善规划体系,重点解决针对不同地区的发展趋势以及魅力地区特色村、乡村带的保留和提升所引起的次区域乡村问题,并将“两山”理念贯彻落实至包含绿色生活方式转变的生态生产生活全领域。

说明:转载此文是为了传递更多的行业信息,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本公司联系,我们将及时更正或删除。联系电话:0371-63369275。