1

1 省级空间规划的一般特征和时代要求

1.1 “中间性”规划的一般特征

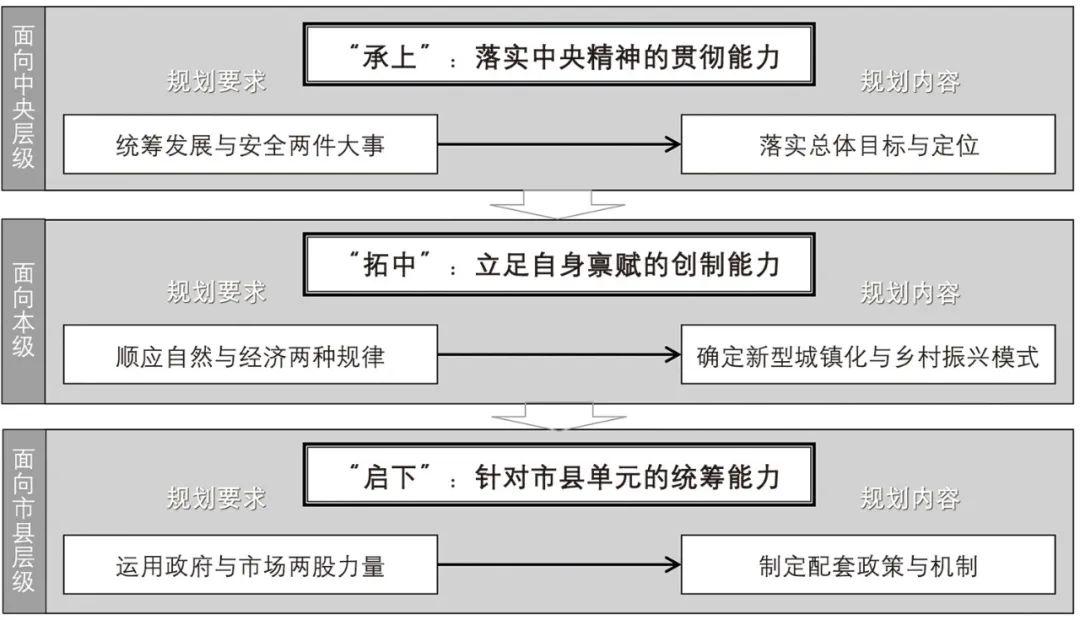

省级空间规划应当展现“中间性”规划的3种“能力”,即落实中央精神的贯彻能力、立足自身禀赋的创制能力、针对市县单元的统筹能力(图1):

▲ 图1 | 省级空间规划的三种“能力”

1.2 内外部新形势下的时代要求

当前,内外部形势出现了新的变化,主要体现在:我国生态资源环境条件日趋严苛,世界正经历百年未有之大变局,人民对美好生活的需求与区域、城乡发展不平衡不充分的矛盾仍然突出。在上述形势下,“放权促竞争”的总体性优势正逐步转化为劣势,有可能导致应对危机的滞缓和负外部性的累积,有必要强化有为政府的作用,特别是发挥省级行政单元的统筹协调作用。

2 省级国土空间规划的总体思路

2.1 国家视角: 统筹发展与安全两件大事,

作为一个综合性规划,省级空间规划需要从安全与发展两个视角,“具体且特定”、而非“空泛且普适”地落实中央精神和国家战略。

2.1.1 分工落实“保障自然资源安全”的职责

我国陆域国土上各类资源的富集程度极不均匀。这一方面要求中央政府优化国土空间开发保护总体格局,将人类社会经济活动对自然资源本底的影响调整到扰动最小、利用效率最优的状态;另一方面也要求省级行政单元站在国家立场上将“各自恪守国家战略性资源”的使命和责任放在首位,并通过中央政府的统筹调配实现资源互济、要素互通。

1、分工落实农业安全责任。(1)以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点,建设国家粮食安全产业带,实施高标准农田建设工程,实现“藏粮于地”。(2)推动农业科技创新,加强农业与科技融合,加强农业科技创新,实现“藏粮于技”。(3)大力发展现代种业,通过加强种质资源保护利用保障粮食安全。(4)在平原地区推广农业机械化和现代化,提升农业生产效率和国际竞争力。(5)对长江、黄河等重点流域严控农业面源污染。

2、分工落实生态安全责任。(1)在西部和北部地区筑牢生态安全屏障。(2)在南方地区保持生物多样性、提升生态环境质量。(3)在生态环境较好且较发达的地区推进生态产品价值实现的制度创新。

3、分工落实能源安全责任。(1)推进新能源革命和能源结构调整。加快西部、北部风、光发电基地建设,建立西北—东南的特高压输电通道;推进云贵川渝地区的水电基地建设;在沿海发达地区安全高效发展核电,并扩容远洋油气储备基地。(2)提升城市的能源自给率。在城市内“化整为零”地发展“源-网-荷-储”相协调的新型供配电系统,逐步将城市转变为能源“供给—消费”自平衡地。

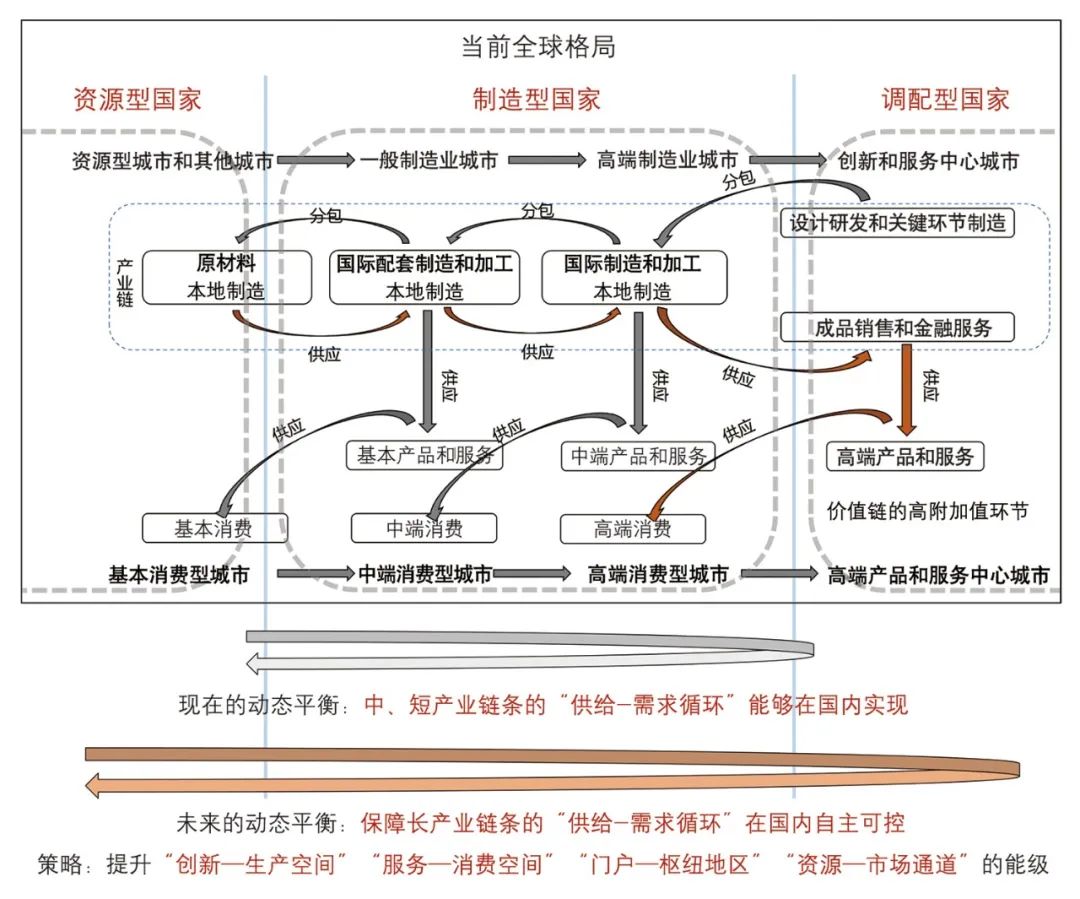

2.1.2 分工落实“构建双循环新发展格局”的职责

2、“服务—消费空间”,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,建设世界级的生产性服务业中心;推动消费性服务业与人民群众多样化需求相匹配,提升传统消费、培育新型消费、适当增加公共消费,培育国际消费中心城市。

3、“门户—枢纽地区”,构建面向全球的高标准自由贸易区网络;推动全方位、多层次、宽领域的对外开放,识别并强化多向开放“扇面”。

4、“资源—市场通道”,对于短期内难以改变高对外依存度的资源,要在国际供应链上考虑供应来源和通道的备份方案,并提升国内的储藏、运输能力;对于国内一般性产能的消化,要站在广大发展中国家的立场上打造跨境产业链和利益共同体;促进国内大循环的供应链畅通,提升“资源地—生产地—消费地”的物流服务能力。

▲ 图2 | 四类功能空间在构建“双循环”格局中的意义

资料来源:笔者自绘。

2.2 自身视角: 顺应自然与经济两种规律,

依据自然与经济禀赋特征,各省级行政单元应选择与之相适应的城镇化空间模式。包括以单中心或多个中心城市为核心的城镇化,以城市群、都市圈为核心的城镇化,以县城为重要载体的城镇化等。

2.3 地方视角: 运用政府与市场两股力量,

2.3.1 以主体功能区制度为核心的“政府公共政策闭环”

主体功能区制度的初衷,就是顺应自然地理与资源条件的非均衡性,选择差异化的目标战略和发展路径,并制定“激励相容”的政绩考核、政策补偿机制,从而实现“人地耦合”。在建立统一的空间规划体系之后,须完善“政府公共政策闭环”(图3),真正发挥政府在资源配置中的重要作用。

▲ 图3 | 空间规划体系中的“政府公共政策闭环”

资料来源:笔者自绘。

1、主体功能分区。以第三次国土调查成果数据为基础,通过资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,优化主体功能分区。

2、差异功能分工。对国家级主体功能区进行“层级上的深化”(例如深化到乡镇层级)和“分类上的细化”(例如建立叠加型分类或二级分类)。

3、差异配置资源。依据深化细化的主体功能区,差异化配置资源,包括年度水资源消耗总量、碳排放总量,规划期内建设用地增量、耕地保有量、林地保有量、大陆自然岸线保有率等;差异化配置要素,包括重大交通和市政基础设施、区域性公共服务设施,各级保税区、开发区、高新技术园区等。

4、差异政绩考核。在原有的“9+1”政策体系基础上,强化政策的精准、有效发力,实现更好的激励相容。

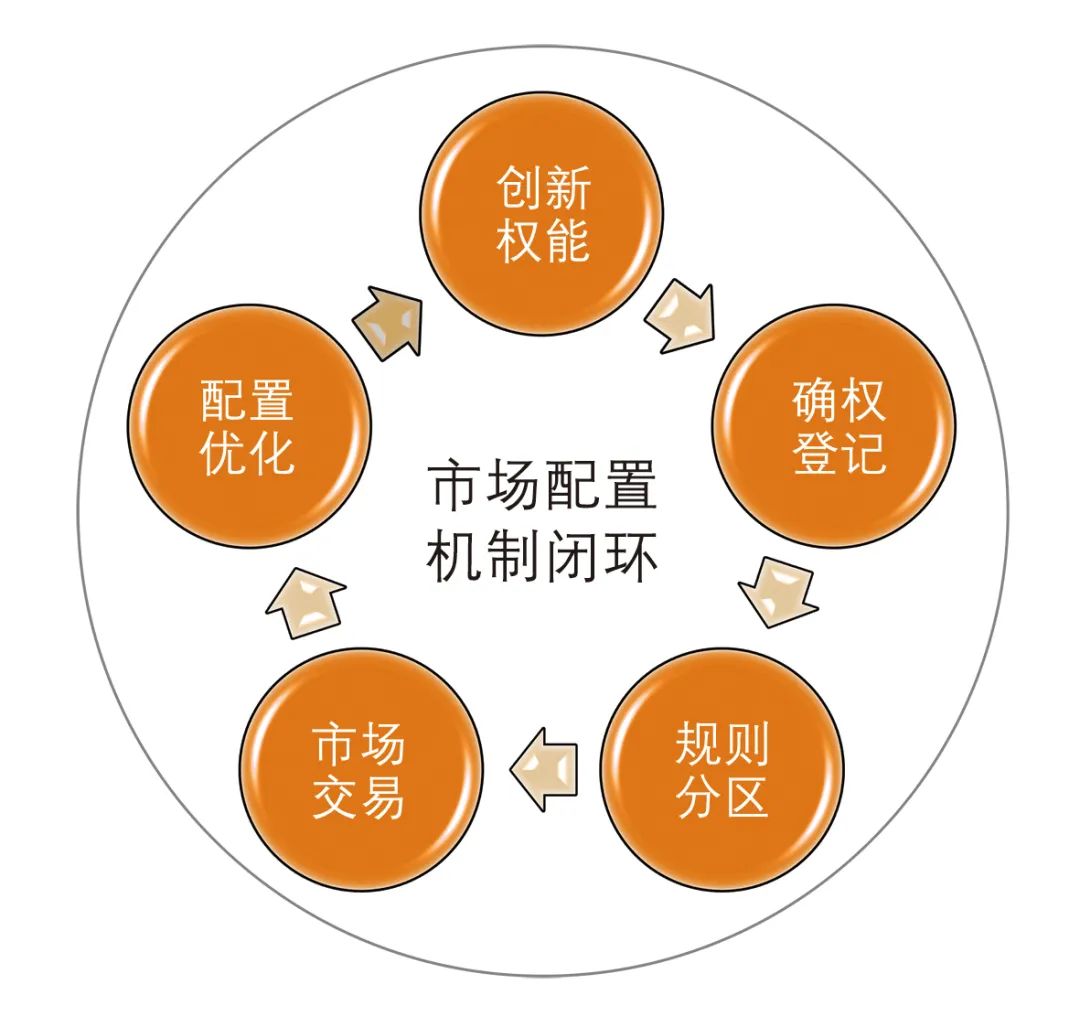

2.3.2 以要素自由流动为核心的“市场配置机制闭环”

资源优化配置仅依靠行政力量是不够的。唯有通过市场机制下的要素自由流动,方能实现空间格局和功能布局优化,也方能破解保护与发展的两难困境。在建立统一的空间规划体系之后,需创新“市场配置机制闭环”,发挥市场在资源配置中的决定性作用(图4)。

▲ 图4 | 空间规划体系中的“市场配置机制闭环”

资料来源:笔者自绘。

1、创新权能:在符合空间规划和用途管制的前提下,赋予各类使用权人转让、出租、抵押、继承、入股等他项权利,创新自然资源资产所有者权益的多种有效实现形式。

2、确权登记:按照科斯的制度经济学理论,产权明晰是实现资源优化配置的前提之一。在对自然资源的各项权能进行确权和登记、并纳入空间信息平台统一管理的基础上,通过各类权能的流转交易实现自然资源的保值增值。

3、规则分区:不同层级规划的功能和政策分区,可理解为对要素流动性的差异化制度安排,即通过规则分区来界定市场“有效/失灵”的边界,让“应流动的要素畅通流动,不应流动的要素严禁流动。”

4、市场交易:自然资源资产化管理的基本原则是让创造生态产品的行为“充分获利”,消耗生态产品的行为“充分付费”。这必须依托足够的市场规模和充分的竞争机制,方能推动真实而合理的价格形成。

3 总结